多くの場合、不登校はお子さん自身の問題として捉えられがちです。

しかし、実はお子さんが不登校になったとき、最も精神的なダメージを受けるのは保護者かもしれません。

我が子が学校に行かなくなったことで、「なぜうちの子だけ…」という自責の念や、将来への不安、周囲に相談できない孤独感に苛まれ、気づかないうちに心身のバランスを崩してしまうことがあります。

不登校は、お子さんだけでなく、保護者も深く追い詰める問題です。中には、深刻なうつ状態に陥ってしまう方も少なくありません。

この記事では、不登校のお子さんを持つ保護者が抱える精神的な苦しみとその対処法、そして自分自身を大切にするためのヒントをお伝えします。

今、この瞬間も誰にも言えない苦しみを抱えている方にとって、少しでも心が軽くなるきっかけになれば幸いです。

親が抱える具体的な「苦しみ」と「ストレス」

お子さんが不登校になってから、ご自身の心や体にどんな変化がありましたか?

「なんだかいつも疲れている」

「前みたいに笑えない」

「将来のことが不安で眠れない」

もしそんな状態なら、それは不登校によるストレスが原因かもしれません。

メンタルの崩壊と孤独感

不登校は、保護者の心に大きな傷を残します。

「私がもっとしっかりしていれば、子どもは不登校にならなかったんじゃないか…」

そう自分を責めていませんか?

お子さんが不登校になった時、保護者はまず「なぜうちの子だけ?」という自責の念にかられます。そして、その苦しみを誰にも打ち明けられず、孤立していくのです。

不登校の保護者の苦しみは、外からは見えにくいものです。友人や親戚に相談しても「そのうち学校に行くよ」「気にしすぎだよ」と軽く流されてしまい、理解されない孤独感を味わうことも少なくありません。

さらに、「子どもがこのまま引きこもってしまったらどうしよう」「社会復帰できるのだろうか」というお子さんの将来に対する不安が、保護者の心を常に蝕み続けます。

出口の見えないトンネルを一人で歩いているような、そんな感覚に襲われる人もいるでしょう。

こうした精神的な負担が重なり、「不登校の親のメンタルが崩壊」という状態に陥ってしまうことがあります。心が壊れていくような感覚、感情の起伏が激しくなる、突然涙があふれる…それは心がSOSを出しているサインです。

身体の不調と疲労

心の苦しみは、やがて身体の不調として現れます。

・夜中に何度も目が覚めて、眠れない

・食欲がなく、体重が減った

・朝起きるのがつらく、めまいがする

・常に頭痛や肩こりに悩まされている

これらはすべて、ストレスによる身体症状です。

不登校に「疲れた」という気持ちが頭から離れない人もいるでしょう。

不登校のお子さんの対応は、24時間365日休みがありません。いつ学校に行くと言い出すかわからないという緊張感、家でのお子さんの様子を常に気にかける状態が続き、精神的にも肉体的にも休まる暇がないのです。

また、不登校の対応をしていると、世間から取り残されているような感覚に陥ることもあります。お子さんのために頑張っているはずなのに、ふと「何のために生きているんだろう」と虚しくなる瞬間があるかもしれません。

もし「ノイローゼ」と感じるほど追い詰められているなら、それはすでに危険なサインです。疲れ果てて、もう何も考えたくない…そうなる前に、一度立ち止まってください。

母親にのしかかるプレッシャー

不登校のお子さんを持つ家庭では、母親がその対応を担うことが多いのが現実です。朝の登校を促すことから、学校との連絡、カウンセラーとの面談、そしてお子さんの心のケアまで、母親が一人で抱え込んでいるケースは少なくありません。

特に、仕事とお子さんのサポートを両立している母親にとって、その負担は計り知れません。「不登校 母親 メンタル」や「不登校 母親 ストレス」という言葉がよく検索されていることからも、その深刻さがわかります。

家事、育児、そして仕事…と何役もこなす中で、お子さんの不登校という大きな問題が加わることで、心身ともに限界を迎えてしまうのです。

「完璧な母親でなければいけない」「私が頑張らなければ、この子はダメになってしまう」というプレッシャーが、母親をますます追い詰めていきます。しかし、そんな風に自分を追い込む必要はまったくありません。

「もう限界」と感じた時にできること

もし今、あなたが「もう限界だ」と感じているなら、その気持ちを無視しないでください。

壊れる前に、今すぐできることがいくつかあります。

まずは「自分」を第一に考える

不登校のお子さんを抱えていると、「子どものために」と自分のことを後回しにしてしまいがちです。しかし、まずは自分自身を大切にすることから始めましょう。

「親が元気でいること」は、何よりもお子さんにとって良い影響を与えます。

保護者の不安定な状態は、お子さんにも伝わります。保護者が心身ともに健康でいることが、お子さんが安心して過ごせる基盤となるのです。

少しでもいいので、自分がリラックスできる時間を作りましょう。

・好きな音楽を聴く

・温かいお風呂にゆっくり浸かる

・アロマを焚いてみる

・思いっきり泣ける映画を見る

ほんの10分でも、自分のために時間を使うことで、心は少しずつ回復していきます。頑張りすぎず、自分を労わる時間を意識的に持ってください。

専門家や支援サービスを頼る

一人で抱え込まないことが何よりも大切です。誰かに話すだけでも、心の重荷は驚くほど軽くなります。

スクールカウンセラー

学校に配置されているカウンセラーです。お子さんのことだけでなく、保護者の悩みも相談できます。

心療内科、精神科

うつ状態が深刻な場合、専門家の力を借りましょう。薬物療法だけでなく、カウンセリングを通じて心の整理をすることも可能です。

地域の相談窓口

各自治体や教育委員会が設けている不登校専門の相談窓口もあります。

「こんなことで専門家に頼っていいのかな?」とためらう必要はありません。辛いと感じた時点で、助けを求めることは恥ずかしいことではありません。

不登校の当事者とつながる

同じような経験をしている保護者と話すことは、孤独感を和らげる一番の特効薬です。

SNSのコミュニティ

不登校のお子さんを持つ保護者向けのSNSグループやオンラインコミュニティでは、日々の悩みを気軽に共有できます。

「気が狂いそう」と感じた時に、その気持ちをありのままに話せる場所があるだけで、どれだけ心が救われるかわかりません。

「親の会」

地域によっては、不登校の子を持つ「親の会」が開催されています。

顔の見えないオンラインでも、直接会って話す場でも、同じ苦しみを共有できる仲間がいることは大きな支えになります。

他者の経験からヒントを得ることもでき、一人ではないと感じることで、明日への活力が生まれるでしょう。

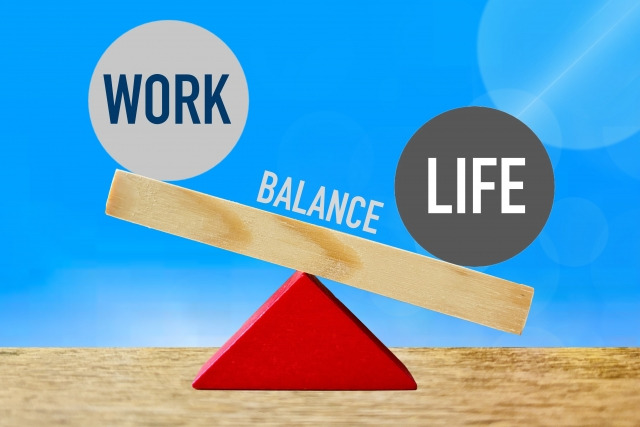

仕事との両立:無理なく続けるためのヒント

不登校のお子さんがいながら仕事をしている方の中には、仕事とお子さんの対応の板挟みになって、どうすればいいかわからない…と悩んでいる方が多いでしょう。

お子さんの不登校を機に仕事を辞めてしまう方もいますが、経済的な問題だけでなく、保護者自身の社会とのつながりが断たれてしまうことにもつながりかねません。無理なく仕事を続けるためのヒントをいくつかご紹介します。

勤務先への相談

まずは、ご自身の状況を勤務先に正直に話してみましょう。

・上司や人事への相談

不登校の状況を具体的に伝え、協力を仰ぎます。

・利用できる制度の確認

会社には、時短勤務制度、フレックスタイム制度、在宅ワーク制度、休職制度などが整備されている場合があります。

「迷惑をかけてしまうのでは」とためらうかもしれませんが、無理して働き続けて心身を壊してしまう方が、会社にとっても大きな損失です。まずは、現状を伝え、会社と相談しながら今後の働き方を模索していきましょう。

働き方の見直し

現在の働き方自体を見直すことも一つの方法です。

・在宅ワーク

家で仕事をすることで、お子さんの様子を近くで見守ることができます。

・フレックスタイム制

出勤・退勤時間を柔軟に調整することで、お子さんの通院や相談に対応しやすくなります。

・転職・副業

現在の仕事が子育てに理解のない環境であれば、転職も選択肢の一つです。また、時間や場所に縛られない副業を始めることも、選択肢を広げることにつながります。

「不登校の対応をしながら母親が仕事を続ける」という状況は、確かに困難です。しかし、働き方を変えることで、お子さんとの時間を確保しつつ、自分のキャリアも諦めずに済む道はあります。

さいごに:自分を責めないで

ここまで不登校の保護者が抱える苦しみや、その対処法についてお話してきました。

不登校は、保護者の育て方が悪かったから起こるものではありません。お子さんを取り巻く環境や、お子さんの個性、社会全体の変化など、さまざまな要因が複雑に絡み合って起こる問題です。

不登校は、決して保護者のせいではないのです。

今、あなたが感じている苦しみは、お子さんを想う気持ちが強いからこそ生まれるものです。その愛情を疑う必要は全くありません。

一人で抱え込みすぎず、少しずつでいいので、周りの助けを借りてみてください。完璧な保護者である必要はありません。あなた自身が心穏やかに過ごせること、そしてお子さんと一緒にゆっくりと回復の道を探していくことこそが、最も大切なことなのです。

自分自身を大切にして、どうか無理をしないでくださいね。

更新日:2025/9/21

つぶやく

つぶやく シェアする

シェアする LINEで送る

LINEで送る